Kuriositäten der Windenergie-Nutzung 4

Den

Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit

seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der

Cola-Dose".

Den

Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit

seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der

Cola-Dose".

In einem zylindrischen Bauwerk, mit vertikalen Luftklappen und

Leitblechen an der Mantelfläche, sollte durch intelligente

Klappensteuerung, Öffnen und Schließen je nach Windrichtung,

ein Wirbelsturm im Inneren erzeugt werden.

Mit einer Windturbine kleinen Durchmessers sollte im Turminneren am

Boden, die Energie aus der hohen Wirbelgeschwindigkeit entnommen

werden. Der Wissenschaftler konnte nach seinem einmaligen, einzigen

Vortrag auf einer Internationalen Tagung nicht mehr ausfindig gemacht

werden. Er war für Nachfragen nicht mehr greifbar.

In einem realen, natürlichen Wind wird sich ein innerer Wirbel

nie einstellen.

Das Regelproblem der großen vertikalen Klappen am Umfang darf

auch nicht unterschätzt werden.

Wieder ein Projekt aus dem oder für den Windkanal.

Daß es bei der Windenergienutzung auch ganz ohne bewegte Teile

geht zeigt ein schwedischer Vorschlag aus den Jahren 1977/78. Beim

Durchströmen des Windes durch ein Netzwerk aus Drahtseilen

induziert die an den elektrischen Leitern entlangstreichende, feuchte,

ionisierte Luft einen Stromfluß.

Die Leistungsfähigkeit eines solchen Systems steht allerdings in

keinem Verhätnis zum Aufwand. Das Projekt kam über den

Laborstatus nicht hinaus.

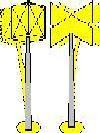

Das Schalenkreuzanemometer zur Windmessung wird immer wieder in

Großausführung als windnutzendes Gerät vorgeschlagen.

Dieses System zur Windmessung ist aber aerodynamisch ein

Widerstandsläufer, also ein uneffektives Gerät.

Der Vorschlag von Fleischer, Witten, 1995, ist selbst als

Fliehkraftregler ausgebildet, bei hohen Drehzahlen kommen die zwei

Halbkugelschalen zur Deckung. Sie bilden eine geschlossenen Kugel die

dem Wind nur noch die Minimalfläche bietet.

Einen neuen Versuch den Wind zu "vergewaltigen" stellt der so

bezeichnete "Windbaum" dar.

Dieses Gerät soll eine ca. tausendfache Leistung gegenüber

der Realität und der wirklichen Leistungsfähigkeit eines

solchen Gerätes haben.

Das System wird sicherlich im Wind drehen, die Leistung wird allerdings

bei den vorgesehenen Dimensionen nur einige hundert Watt betragen. Als

Kunst am Bau, als Firmenlogo oder Signet tauglich, könnte der

Vorschlag die Windenergie als "grüne Energie"

darstellen. Auch die Baumform trägt mit dazu bei.

Das Gerät ist aber keine Alternative zu den herkömmlichen

"Freifahrenden Turbinen", den heutigen modernen

Schnellläufern.

Kontakt: Krauß Energiebaum GmbH&CoKG, Niederlassung Berlin,

Weber & Partner, Rhinstraße 42,

12 681 Berlin, Te.: 030 54687 504, Fax: 030 54687 501

Ein ebenso eigenartiger Vorschlag den Wind zu nutzen stellt die

sogenannte Mamoenergie dar.

Innerhalb dieser Wortschöpfung ist ein ÖKOWIN genanntes

Prinzip, speziell für die energiewirtschaftliche Ausnutzung von

Deformationszuständen an natürlichen (z.b. Bäume) und

künstlichen Gebilden (z.b. Mastkonstruktionen), entwickelt worden.

Dabei sind die elastischen Eigenschaften der Installationsobjekte zur

Einnahme ihrer ursprünglichen Raumlage, bzw. die Rückkehr in

ihren unbelasteten Ausgangszustand, berücksichtigt worden.

Der Patentgegenstand umschließt das sich deformierende Gebilde

wie eine Manschette und nutzt die mechanischen Belastungsmomente und

Lastwechsel bzw. Deformationszustände der Gebilde - auch im

Mikrometer Bereich - zur ökotechnologischen Energiegewinnung.

Für die Installation eines mittelgroßen Baumes werden ca. 50

bis 100 Manschetten mittlerer Größe benötigt. Das

Energiegewinnungssystem arbeitet nach dem Prinzip eines drucksensitiven

elastischen Widerstandbildners. Dabei werden die wechselhaften

mechanischen Belastungsmomente (z.b. durch Wind) mit ihren

zwangsläufig folgenden Lastwechseln auf die ortsfest zugeordnete

Energiegewinnungseinrichtung (Manschette) übertragen. Gleichzeitig

werden die bei der mechanischen Belastung der Gebilde auftretenden

Deformierung auf den translatorisch arbeitenden Generator

(Patentgegenstand) übertragen und von diesem zur Störung und

Neueinstellung seines Systemgleichgewichtes - bei gleichzeitiger

Energieabgabe - aufgenommen.

Die Einsatzmöglichkeiten dieses Energiegewinnungssystems

erstrecken sich vorzugsweise auf pflanzliche Gebilde, die ohne

Beeinträchtigung ihrer ökologischen Funktion als

umweltverträgliche Energiespender multifunktional genutzt werden.

unbelastet

unbelastet  belastet

belastet  künstlicher "Baum"

künstlicher "Baum"

Es ist nicht geklärt, ob ein solches Konzept funktionieren wird.

Es ist auch zu bezweifeln ob diese Energiewandlungsart überhaupt

der Windenergienutzung zugeordnet werden kann.

doerner@ifb.uni-stuttgart.de

Seit 3.

August 1998

Seit 3.

August 1998

Den

Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit

seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der

Cola-Dose".

Den

Vogel schoss aber wohl ein amerikanischer Wissenschaftler 1977 ab, mit

seinem Vorschlag: 'tornado in the cane' oder "der Tornado in der

Cola-Dose".